福武教育文化振興財団助成団体発表会にて

夕刊ラジオ Radio MoMo 出演

2013/8/26 夕刊ラジオ Radio MoMo 出演

あいにく最後の1分ほどが録画できていません、申し訳ありません。

特殊器台の会 野焼き実験 覆い型密封&半開放

2013/8/21 特殊器台の会 野焼き実験 覆い型密封&半開放

特殊器台の会 RSKラジオ朝まるステーション1494 生出演

特殊器台の会 RSKラジオ朝まるステーション1494 生出演

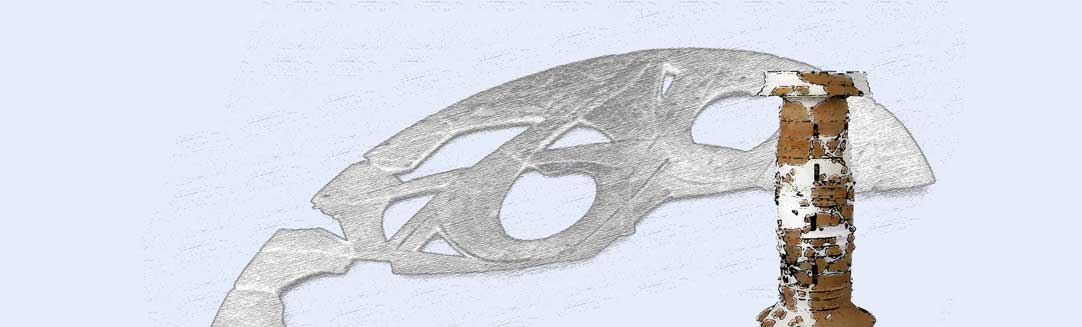

宮山型実物大器台制作ー8月初旬の会議から制作にかけて

制作会議

実物大宮山型の制作

実物大宮山型の弧帯文入れ

吉備特殊器台復刻プロジェクト 開放型野焼き実験(縄文式)

2013/7/28吉備特殊器台復刻プロジェクト 開放型野焼き実験(縄文式)

4月5月に薪運びやシャモット作りなどしました

岡大考古資料室立坂型特殊器台 熟覧会

2013年5月21日、特殊器台の会メンバー作陶担当者8名で岡大の新納先生を訪ね長時間にわたり熟覧させていただきました。

特殊器台復刻、製作についての会議 伊勢崎邸にて

以下、橋本勘介氏の報告より

2013年2月25日 伊勢﨑 淳相談役宅にて

(柳瀬昭彦相談役、近重博義理事、橋本勘介理事が参加)

◎特殊器台製作についての進捗状況の説明と、製作における具体的な問題点の突合せとその対策法についての会議。

1 胎土について

※津寺において、おおよそ700キログラム(三体分)の胎土の採取をしたことを報告。(近重)

※シャモット(一度焼いた土を細かく砕いたもの)について

成形後の収縮による割れを防ぐ工夫として、シャモットの混入をしていたことを県博で確認をしているが、その混入量はどの程度か?(橋本)

成形のしやすさを考えると、多くても2~3割ではないか。(伊勢﨑)

実際に作ってみて1~3割程度の範囲でやってみます。(橋本)

2 成形について

※分割しての成形と思われる。作業のし易さからということで、3分割と言う意見で一致。

※作業工程 本体の成形 → 外面調整(刷毛等) → 線彫り → 穴の切り込み →

箍の取り付け → 丹塗り → 内面篦削り

拡大写真や図面(宮山型器台)からの観察では、上記の製作工程が看取されること

を確認。(伊勢﨑、柳瀬、橋本)

工程の順序については、もう一度、陶片を観察する必要がある。(柳瀬)

※使われている道具について

くり抜きに使われているのは鉄製の道具(刀子?)の可能性が高い。(柳瀬)

線描き、削りに使われている道具は竹製ではないか(当時竹があればだが・・・)。(伊勢﨑、柳瀬)

3 焼成について

黒斑の状態から見て、横に寝かして焼いているようだ。(伊勢崎、橋本)

野焼きに関しては各地で行われているので、情報収集を。(伊勢﨑、柳瀬)

岡山県古代吉備文化財センター

2013年3月14日 岡山県古代吉備文化財センターに行ってまいりました。

観察中の画像(ここをクリック)

2度目の熟覧観察 岡山県立博物館

2013年3月12日 岡山県立博物館に行ってまいりました。

観察中の画像(ここをクリック)

野焼きイベント 開催

2013年1月20日(日曜)瀬戸内市長船の橋本勘介備前工房にて土づくり(乾燥)とシャモット用土器の野焼きを実施いたしました。以下は橋本氏によるレポートです

最初の段階で、少しずつ火を近づけて行きます。

器に含まれる水分を、少しずつ無くして行きます。この日は右からの風が強かったので、このような配置になりました。下にレンガを敷いてあるのは、地面からの湿気が器に影響を与えるのを防ぐためです。

少しずつ火勢を強めながら器に火を近づけて行きます。

風が強かったため、安全を考えて一方向から火を近づけて行きました。

この時、器に均等に火が当たるように器を回転させながら作業を進めています。

器の水分が抜けたのを確かめながら、火を回りに配置してゆきます

[wowslider id=”12″]

第ニ回 胎土採取 於 岡山市北区某所

2012年12月2日、先月の調査試掘を経ていよいよ本格的胎土採取を実施しました。

土嚢袋にして20ほどでしょうか、およそ700kgを採取して三台の車に分載して長船の橋本工房まで運びこの日のイベントは終了しました。参加のみなさんお疲れさまでした。

[wowslider id=”10″]

第一回 胎土採取 於 岡山市北区某所

2012年11月3日(土)会有志により胎土採取の調査及びサンプル採取を実施しました。柳瀬昭彦先生を先頭に本格的な発掘調査に準ずる方法でこまめに測量などをして図面をとりながらの作業です。柳瀬相談役に手配いただいた県吉備文化財センターよりお借りした道具類を駆使し、初めての発掘(もどき?)に挑戦です。

此の場所は高橋先生に示唆されたエリアをくまなく歩きたどり着いた、候補の土が表面に露出しているところです。

偶然といえばそのとうりで、矢部遺跡などの土取跡などは地中をかなり掘ったところで発見されているわけですから、このように手掘りで採取できるというのは神の配剤としかいいようがありません。岡山市の監督部署に正式な申請を届けでて許可を得たところで、地元町内会の役員さんにも同席をお願いしこころよく見守っていただきました。此の場を借りてお世話になった皆様に御礼申し上げます。

山の上から花崗岩の風化した粒子の細かいものが流される形で下へ下へと層を作って堆積しているようです。特にこの粘土層は上下幅15cm位でそれを挟むように上と下にやや粒子の粗い層があります。ところがこの粒子のこまいかいそして粘り気が十分ある真ん中の土だけでは特殊器台はできていないのです。なぜなら、小ぶりの生活土器であれば粘土(粒子細かく粘りがある)だけでよいのですが(これが矢部遺跡の土器土取跡の土だと思います)しかし、特殊器台のような巨大な土器の制作のためには粒子の粗さにばらつきが必要なようです。つまり、粒子の大きい小さい中くらいがうまく混ざることによって、中で粒子の移動がおこりにくく、整形と焼成のいづれの段階においても強度が増すのです。(by 高橋護先生)

[wowslider id=”6″]

吉備歴文会メンバーとの合同勉強会

2012年9月8日

柳瀬昭彦相談役を講師役に岡山県古代吉備文化財センターから楯築、鯉喰など現地を訪ねる勉強会。

[wowslider id=”14″]

岡山県立博物館へ特殊器台を勉強にいく

2012年7月13日、県立博物館へ柳瀬先生の紹介で特殊器台を熟覧させて頂きました。

参加者は伊勢崎淳相談役、柳瀬昭彦相談役、岡将男氏、橋本勘助氏、小沢慎氏、と近重の6名。以下、岡氏のレポートを転載いたします。

特殊器台再現プロジェクト。

昨日(13日)は岡山県立博物館にお邪魔して、宮山型の原物を詳細に見せてもらった。考古学者たちでも、出土数の少ない特殊器台はそれほど見ているわけではないようだ。昨日は備前焼の人間国宝・伊勢崎淳さんにもお出ましいただいて、一緒に議論した。考古学の世界では、まだ特殊器台を再現しようという試みはなく、従って古代の須恵器の流れを引く備前焼作家の重鎮が、復元について検討するということもなかった。昨日はプロジェクトメンバーの備前焼作家・松本さんも参加し、土の種類や色の付け方、文様の掘り方、焼き方等まで具体的に議論した。もちろん考古学の方でも柳瀬先生と副館長の島崎さんにも加わっていただいた。

1. 土は先日探した津寺地区の物に、もう少し荒い砂が混ざっている

2. 土器の破片を砕いたものが入っている。収縮率のコントロールのようだ

3. ベンガラを塗ってから文様を彫ったようだ

4. 裏にもベンガラが塗ってあるものもあり、単に内側にこぼれただけではない

5. 文様の丸い穴の切れ込み部分は非常に小さく、奈良県出土のものよりも小さい

6. 何だかの窯のようなものを作らないと焼けないだろう

7. 温度は800度位まで上がっているだろう、一般の埴輪より高いかも

8. 黒変のあるものは、炭化した燃料・木材が当たっているもの