2012年7月6日

[wowslider id=”8″]

胎土特定への第一歩 2012年6月17日

先日行われた高橋教室で高橋先生は胎土の採れる場所について次のように述べられました。特殊器台の胎土は器台出土地とはさほど離れていない場所で、しかも向木見を除き他は同じ胎土なので同一採土地かと。ということでさっそく先生が示唆された楯築遺跡の西北の矢部地区に小澤、岡、橋本、近重の4人で出掛けてみました。

上東式土器やその後の吉備型甕と呼ばれる当時最先端技術の土器がこのエリアで大量生産されるのですが、これら日用土器の胎土と、特殊器台のものはまったく違うということです。何故ちがうのか、容器でないことから水が漏れることは許されるかわりに巨大な土器に必要な耐性つまり焼いても割れないなどの性質が求められたのかもしれません。この高速高架の下あたりは弥生の遺跡で弥生土器の土取跡の穴が発見されたようなので、このあたりの様子を確かめながら歩いてみました。

次に特殊器台に使用された土を求めて倉敷市境の新しい道(隧道)の最高部に移動しました。しかしこのあたりは風化花崗岩ではあるものの岩が露出していてとても土器に利用できそうもないという橋本さんの意見にしたがい風化した土は低い所に流れ堆積していると期待して下へ下へと歩いているところ、前に見えているのが山陽道です。

山陽道の西測道を北に曲がると100mほどで池がありそこの手前にはやや人の手が入った窪地がありました。まあとりあえずと皆で下りてみると、橋本さんがおもむろに山裾のむきだしになった斜面に手を突っ込んだのです。ひとしきり土を掘り出しそれを手の中ですりつぶしながら一言「この土、なかなかよさそうですよ!」全員「おおっ!」という感じ。

今日は「吉備学会総会」の終了後から出発だったのでもう夕方になりつつあり、このサンプルを後日高橋先生にまずは見てもらおうということで解散といたしました。

[wowslider id=”4″]

第1回 高橋教室 「吉備特殊器台入門」

以下をクリックすると映像を見る事ができますが、視聴はメンバーに限りますのでお知らせしたIDとパスワードでログインしてご覧ください。

高橋教室(映像)

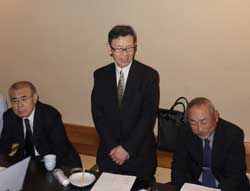

設立総会 開催

平成24年4月25日、岡山市平和町「連」にて当会の設立総会が開催されました。

これまでも半年あまり任意グループとしてあれこれと準備をしてきましたが、松畑熙一(中国学園大学学長)氏を会長に、伊勢崎淳(備前焼国無形文化財)氏、吉川昌宏(岡山大学監事)氏、柳瀬昭彦(岡山商大非常勤講師)氏を相談役に迎えてよりしっかりとした組織として新たな出発をいたしました。

発起人として「吉備学会」と「吉備歴文会」のメンバー15名が参加して、会則や今後の活動方針などについて楽しいお酒を頂きながら話し合い、ついつい熱がはいりました。

また、伊勢崎先生(備前焼重要無形文化財保持者)から吉備特殊器台に関するお話をいただきました。代表的な抽象作品の多くが特殊器台の持つ普遍的な美意識に強く触発されたという主旨の講話に、多くのメンバーが「目から鱗」といった様子で聞き入り、貴重な時間を共有できました。

[wowslider id=”3″]