岡山 登山

新庄村の金ヶ谷、朝鍋鷲ヶ山から東西粟倉の鍋ヶ谷、後山まで! 2010 Nov.23~25

祝日の23日は生憎の雨模様、そんな中新庄村の山の駅の前の登山口から金ヶ谷山(かねがたにせん)を目指し登り始めた。岡山国体の登山競技会場として整備されたコースだそうだ。渓流沿いに歩いていくと左右の林が段々畑のようになっている。これは「たたら山内」の跡に違いないだろう。だって地名からして「金ヶ谷」なのだから。車が走行可能な林道が延々と続く、もちろん一般車は入っちゃいけないのだが、道を間違えたかと思いながらやっと登山口の立派な看板をみつける。ここからよく整備された道を1時間ほどがんばると毛無山からの縦走路に飛び出す。そこから右へしばらくがんばると写真の金ヶ谷山頂だが、稜線上の小ピークで展望もあまりない。雨のしょぼ降るなか「特上巻き寿司」で元気をつけた。

縦走路をしだいに下りてゆく、落ち葉がつもって滑りそうだが慎重に進む。すこし開けた場所から次の目的地の朝鍋鷲ヶ山(あさなべわしがせん)頂上までのゆるやかな山容が見えた、あとすこしである。一踏ん張りするとそこに到着した、そしてそこでまったく想像しなかったものに出くわした。

縦走路をしだいに下りてゆく、落ち葉がつもって滑りそうだが慎重に進む。すこし開けた場所から次の目的地の朝鍋鷲ヶ山(あさなべわしがせん)頂上までのゆるやかな山容が見えた、あとすこしである。一踏ん張りするとそこに到着した、そしてそこでまったく想像しなかったものに出くわした。

クマじゃない!それはトラックだった。その濃い灰色の大きなトラックはどうやら自衛隊のものである。しかも隊員らしき人物が展望台の下で雨の中なにやら作業をしている。そのすこし華奢な迷彩服の人物は妙齢の女性であった。(ニ度びっくり)訓練中なのだろうということで、彼女と記念撮影することは遠慮して雨中の展望台に上り雲しか見えない事を確認し下りてくると、テントに入ってしまった。ほとんど人の気配がしないのは一人だったのだろうか?まあそんな野営訓練もなかろうが。

さて下りだが、車が上がってくるくらいだから当然林道が続いていた。 登山道はないものかと探すが最後までなかった。実は山頂から三平山方面へしばらく行くと下りの登山道があるらしい、でもそれはかなり遠くに下りるようなので、この林道が今回の正解だった。舗装道路にでて右に下っていくと20分?ほどで野土路トンネル口にでる、そこからしばらくおりていくと出発地の山の駅に無事到着した。

登山道はないものかと探すが最後までなかった。実は山頂から三平山方面へしばらく行くと下りの登山道があるらしい、でもそれはかなり遠くに下りるようなので、この林道が今回の正解だった。舗装道路にでて右に下っていくと20分?ほどで野土路トンネル口にでる、そこからしばらくおりていくと出発地の山の駅に無事到着した。

翌々日には懲りずに岡山最高峰への挑戦となった。偶然なのか一昨日の出発地の新庄と今回の西粟倉はどちらも平成の大合併を拒否し独自路線を選択した「村(そん)」である。今日は駒ノ尾から後山への縦走を予定しているのでダルガ峰林道を若杉峠方面から登山口に向かった。

この登山道はよく整備されていて半分くらいは階段がつづく、家内曰く階段のほうがしんどい!約50分で駒ノ尾山頂に到着する、ここも石のベンチや眺望のための整備がよくされている。 さてここから後山まで3.1kmの縦走路で、途中「鍋ヶ谷山」と「舟木山」という二つのピークが丁度約1000mごとにある。そこを休憩ふくめて1時間20分ほどで後山山頂に到着した。ここは兵庫県側からも登山道がありまたの名を「板場見山(いたばみやま)」とも呼ばれる。暫くの休憩のあと車の待つ登山口に向かった。このあたりの山ではよく鹿をみかける、今日もいたるところに鹿のふんがあるのですぐそばにいるはずなのだが、こちらは熊除けの鈴をチャランチャランいわしているので出くわす事は望めない。往復10kmを越える健脚コースであった。

さてここから後山まで3.1kmの縦走路で、途中「鍋ヶ谷山」と「舟木山」という二つのピークが丁度約1000mごとにある。そこを休憩ふくめて1時間20分ほどで後山山頂に到着した。ここは兵庫県側からも登山道がありまたの名を「板場見山(いたばみやま)」とも呼ばれる。暫くの休憩のあと車の待つ登山口に向かった。このあたりの山ではよく鹿をみかける、今日もいたるところに鹿のふんがあるのですぐそばにいるはずなのだが、こちらは熊除けの鈴をチャランチャランいわしているので出くわす事は望めない。往復10kmを越える健脚コースであった。

さてここで気になるのは山名である。偶然岡山のはじっこの山頂を巡ったのだがそれが「金ヶ谷、朝鍋、鍋ヶ谷、後山」でいづれも「たたら」に語源を求められる。前ログでも述べたが、岡山中にたたらに関する地名が残っていると改めて感じたしだいである。

「たたら」とは明治時代に洋式の製鉄法が導入されるまで、古代から江戸時代まで続いた製鉄法のことであることは皆ご存知だと思う。しかし、いったいどこにあるのかが判り難い、が実はこれが中国山地に集中している。つまり材料の山砂鉄が必要で、それが豊富であるとともに、それと同時に燃料になる木材が不可欠だったのだ。wikipediaによると「近世以前の中国山地では踏鞴(たたら)製鉄の為に禿げ山となった地域が珍しくなかった。また原料となる砂鉄の採取(「鉄穴流し」かんなながし)は山間部の渓流を利用して行われた為、流出する土砂によって下流の農業に大きな影響を与えた。この為、鉄山師は操業に先立って流域の農村と環境破壊に対する補償内容を定める契約を交わし、冬のみに実施することとなった。 だが、木を伐採する際は計画的に行っているので、辺りの山すべてを禿山にするわけではない。」となっている。

「たたら」とは明治時代に洋式の製鉄法が導入されるまで、古代から江戸時代まで続いた製鉄法のことであることは皆ご存知だと思う。しかし、いったいどこにあるのかが判り難い、が実はこれが中国山地に集中している。つまり材料の山砂鉄が必要で、それが豊富であるとともに、それと同時に燃料になる木材が不可欠だったのだ。wikipediaによると「近世以前の中国山地では踏鞴(たたら)製鉄の為に禿げ山となった地域が珍しくなかった。また原料となる砂鉄の採取(「鉄穴流し」かんなながし)は山間部の渓流を利用して行われた為、流出する土砂によって下流の農業に大きな影響を与えた。この為、鉄山師は操業に先立って流域の農村と環境破壊に対する補償内容を定める契約を交わし、冬のみに実施することとなった。 だが、木を伐採する際は計画的に行っているので、辺りの山すべてを禿山にするわけではない。」となっている。 奥津温泉から東に笠菅峠を越えるとそこが越畑なのだがマピオン地図によれば「金屋子神社」のほかに「三鏡神社」「吉備津宝築神社」がみえる。集落を北に過ぎると家もまばらになり越畑キャンプ場への分かれ道も香々美川に沿って直進して約1~2km右側の林の中に写真の祠がひっそりとある。必ず見過ごすので気をつけて!ここで気になるのは「香々美川(かがみ)」、「三鏡」、「吉備津」そしてなんといっても「越畑」そのものである。時代が同じだとは言えないが、鉄の産地であったとともに鏡の産地だった可能性が高い。そして「古志の秦」なのだ。

奥津温泉から東に笠菅峠を越えるとそこが越畑なのだがマピオン地図によれば「金屋子神社」のほかに「三鏡神社」「吉備津宝築神社」がみえる。集落を北に過ぎると家もまばらになり越畑キャンプ場への分かれ道も香々美川に沿って直進して約1~2km右側の林の中に写真の祠がひっそりとある。必ず見過ごすので気をつけて!ここで気になるのは「香々美川(かがみ)」、「三鏡」、「吉備津」そしてなんといっても「越畑」そのものである。時代が同じだとは言えないが、鉄の産地であったとともに鏡の産地だった可能性が高い。そして「古志の秦」なのだ。 そこには三塚壇弥生墳丘墓があり特殊器台も発見されており吉備楯築と出雲西谷の中間結節点だと考えられる。布施臣は安倍臣からの分流で新羅系の鉄関連氏族と考えてよいだろう。そして白賀&白賀川も新羅(しらぎ)の転訛とするのが常識的だ。

そこには三塚壇弥生墳丘墓があり特殊器台も発見されており吉備楯築と出雲西谷の中間結節点だと考えられる。布施臣は安倍臣からの分流で新羅系の鉄関連氏族と考えてよいだろう。そして白賀&白賀川も新羅(しらぎ)の転訛とするのが常識的だ。 そして,村人にタタラによって鉄を作ることを教え,様々な道具を作る技術を人々に授けた。そして,「これから西の方へ行き,鉄を吹き道具を作ることをさらに多くの人々に教えねばならない」と,白鷺に乗って天空高く飛び立った。

そして,村人にタタラによって鉄を作ることを教え,様々な道具を作る技術を人々に授けた。そして,「これから西の方へ行き,鉄を吹き道具を作ることをさらに多くの人々に教えねばならない」と,白鷺に乗って天空高く飛び立った。 金屋子神とはたたら製鉄の神様である、詳しくは上記引用のSource「紙老虎的世界」さんのHPを参考にしていただきたい。たたらの山の民のそばには必ず(多分)金屋子神が祀ってあるのだがその本宮が島根県安来市広瀬町西比田にある金屋子神社である。このそばに金屋子神話民俗館があり訪ねてみた。ひっそりとした山奥に立つコンクリートの民族館では店番の女性が迎えてくれたのだが五月連休なのに、客は一人の男性と我々だけであった。ここに上記の祭文が展示されているが、これによればその昔播磨の岩鍋に始まった製鉄が出雲に伝えられたというわけだ。

金屋子神とはたたら製鉄の神様である、詳しくは上記引用のSource「紙老虎的世界」さんのHPを参考にしていただきたい。たたらの山の民のそばには必ず(多分)金屋子神が祀ってあるのだがその本宮が島根県安来市広瀬町西比田にある金屋子神社である。このそばに金屋子神話民俗館があり訪ねてみた。ひっそりとした山奥に立つコンクリートの民族館では店番の女性が迎えてくれたのだが五月連休なのに、客は一人の男性と我々だけであった。ここに上記の祭文が展示されているが、これによればその昔播磨の岩鍋に始まった製鉄が出雲に伝えられたというわけだ。 岡山から湯の郷をぬけて東粟倉、ここまで約2時間30分、岡山県の東北の極地である。後山の麓に向かい日名倉山の峠を越えると兵庫県、下っていくとそこは千種町、そこから数キロ東の集落が目的地の岩野辺(岩鍋)である。残念ながらこの付近には写真の巨大記念碑しかモニュメントはないが、千種町から北7kmほどの西河内に、「たたら学習館」と「天児屋鉄山跡たたら公園」がある。近世まで操業されていたということでその山内と呼ばれる製鉄所の石垣などがきれいに残されている。(右写真はそのジオラマ)ここで生産された天児屋玉鋼が吉備に運ばれ長船の刀になったということらしい。実物は確認できなかったが、もちろんこの山内にも金屋子神は祀られているそうである。

岡山から湯の郷をぬけて東粟倉、ここまで約2時間30分、岡山県の東北の極地である。後山の麓に向かい日名倉山の峠を越えると兵庫県、下っていくとそこは千種町、そこから数キロ東の集落が目的地の岩野辺(岩鍋)である。残念ながらこの付近には写真の巨大記念碑しかモニュメントはないが、千種町から北7kmほどの西河内に、「たたら学習館」と「天児屋鉄山跡たたら公園」がある。近世まで操業されていたということでその山内と呼ばれる製鉄所の石垣などがきれいに残されている。(右写真はそのジオラマ)ここで生産された天児屋玉鋼が吉備に運ばれ長船の刀になったということらしい。実物は確認できなかったが、もちろんこの山内にも金屋子神は祀られているそうである。 邪馬台国の卑弥呼が生きた弥生時代後期、出雲に巨大な王墓「四隅突出型墳丘墓」が現れる。その王墓が並ぶ国史跡・西谷墳墓群の隣接地に4月29日、出雲 弥生の森 博物館が開館したのでさっそく訪ねた。(島根県出雲市大津町2760 Tel 0853-25-1841 ●休日毎週火曜日)

邪馬台国の卑弥呼が生きた弥生時代後期、出雲に巨大な王墓「四隅突出型墳丘墓」が現れる。その王墓が並ぶ国史跡・西谷墳墓群の隣接地に4月29日、出雲 弥生の森 博物館が開館したのでさっそく訪ねた。(島根県出雲市大津町2760 Tel 0853-25-1841 ●休日毎週火曜日) さらに備中一宮「吉備津神社」も「南宮」と呼ばれるのだ。つまり「南宮」と呼ばれる宮は皆「鉄」に関係しているわけだが、この西谷の王墓もその根源的な存在ではないのだろうか!

さらに備中一宮「吉備津神社」も「南宮」と呼ばれるのだ。つまり「南宮」と呼ばれる宮は皆「鉄」に関係しているわけだが、この西谷の王墓もその根源的な存在ではないのだろうか!

意宇郡は松江市街から10kmほど南のあたりで古代出雲の重要な施設が集中している。近年、出雲国庁跡が発見され現代でいう県庁所在地であったことも判明した。最初に訪ねるのは

意宇郡は松江市街から10kmほど南のあたりで古代出雲の重要な施設が集中している。近年、出雲国庁跡が発見され現代でいう県庁所在地であったことも判明した。最初に訪ねるのは 通称”大庭の大宮さん”と呼ばれイザナミノミコトを祭る神社で、意宇六社(おうろくしゃ)の一つに数えられる。前回は大雨の中の夕暮れ時に訪れゆっくりできなかったが本日はありがたいほどの晴天であった。本殿は天正11年(1583年)に再建、現存最古の大社造りで国宝とされ、いかにも重厚で歴史を感じさせる。

通称”大庭の大宮さん”と呼ばれイザナミノミコトを祭る神社で、意宇六社(おうろくしゃ)の一つに数えられる。前回は大雨の中の夕暮れ時に訪れゆっくりできなかったが本日はありがたいほどの晴天であった。本殿は天正11年(1583年)に再建、現存最古の大社造りで国宝とされ、いかにも重厚で歴史を感じさせる。  吉田大洋氏著書による富氏の伝承では、「物部氏とヒボコ系吉備津彦の軍勢が出雲に侵攻してきて、出雲神族の主たるものはトドメを刺された。このときの総指揮官が神魂神社の宮司秋上氏の先祖で、秋上氏は今もそのことを自負している」という。吉田大洋氏によると、「彼らの最前線基地が神魂神社で、そこを拠点に出雲人の監視を始めた。ホヒ族の国造家では代が変わるごとに熊野大社に赴き、神火神水の儀式を受けることになっていたが、崇神天皇の時に起きたという出雲の神宝事件以降、儀式は神魂神社で行われることになったという。ヒボコ族が出雲に入ったことは、吉備部臣、白髪部臣が吉備から出雲にかけて分布していることでもわかり、白髪・白髭の名のつく神社の祭神はヒボコであるという。また、出雲の松本一号古墳(飯石郡三刀屋町)と神原神社古墳(加茂岩倉の近く)は、備前車塚古墳と非常に似ており、両古墳の被葬者は吉備から進駐した指揮官だろうといわれているという。ただ、現在物部氏などは神魂神社の秋上氏や石見一の宮の物部神社などその存在感に大きなものがあるのに対して、ヒボコ族の影は薄いといえるであろう。風土記などを見ても、ヒボコ族の影は薄い。これは、ヒボコ族とスサ族が同化していたとするなら、ヒボコ族は出雲ではスサノオを前面に出したと理解すべきではないだろうか。」としている。いずれにしても出雲と吉備との関連の謎を解く大きな鍵をこの神社が握っているような気がする。

吉田大洋氏著書による富氏の伝承では、「物部氏とヒボコ系吉備津彦の軍勢が出雲に侵攻してきて、出雲神族の主たるものはトドメを刺された。このときの総指揮官が神魂神社の宮司秋上氏の先祖で、秋上氏は今もそのことを自負している」という。吉田大洋氏によると、「彼らの最前線基地が神魂神社で、そこを拠点に出雲人の監視を始めた。ホヒ族の国造家では代が変わるごとに熊野大社に赴き、神火神水の儀式を受けることになっていたが、崇神天皇の時に起きたという出雲の神宝事件以降、儀式は神魂神社で行われることになったという。ヒボコ族が出雲に入ったことは、吉備部臣、白髪部臣が吉備から出雲にかけて分布していることでもわかり、白髪・白髭の名のつく神社の祭神はヒボコであるという。また、出雲の松本一号古墳(飯石郡三刀屋町)と神原神社古墳(加茂岩倉の近く)は、備前車塚古墳と非常に似ており、両古墳の被葬者は吉備から進駐した指揮官だろうといわれているという。ただ、現在物部氏などは神魂神社の秋上氏や石見一の宮の物部神社などその存在感に大きなものがあるのに対して、ヒボコ族の影は薄いといえるであろう。風土記などを見ても、ヒボコ族の影は薄い。これは、ヒボコ族とスサ族が同化していたとするなら、ヒボコ族は出雲ではスサノオを前面に出したと理解すべきではないだろうか。」としている。いずれにしても出雲と吉備との関連の謎を解く大きな鍵をこの神社が握っているような気がする。 ここから1km西には今若い女性に大人気のパワースポット「八重垣神社」がある。出雲の縁結びの大神として知られ、八岐大蛇退治で名高い素盞嗚尊と、稲田姫命の夫婦が主祭神である。奥の森のなかに稲田姫が日々水を召し姿を映されたという鏡の池がある。縁結び、心願成就占いの池として占い用紙に硬貨を乗せて浮かべ、早く沈むと吉兆ということらしい。私が見ている間も次々と占う人が続いていた。夏の間は姫はこの奥の院に避暑されているらしい。

ここから1km西には今若い女性に大人気のパワースポット「八重垣神社」がある。出雲の縁結びの大神として知られ、八岐大蛇退治で名高い素盞嗚尊と、稲田姫命の夫婦が主祭神である。奥の森のなかに稲田姫が日々水を召し姿を映されたという鏡の池がある。縁結び、心願成就占いの池として占い用紙に硬貨を乗せて浮かべ、早く沈むと吉兆ということらしい。私が見ている間も次々と占う人が続いていた。夏の間は姫はこの奥の院に避暑されているらしい。

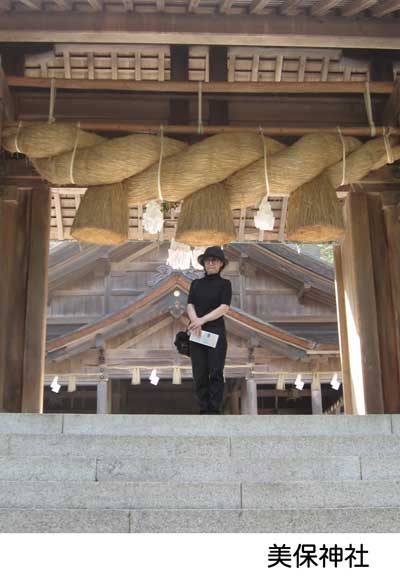

諸手船神事は、大国主命が国譲りの際に美保関の事代主命に諸手船で使者を送ったとの故事にちなみ、毎年12月3日に行なわれる。

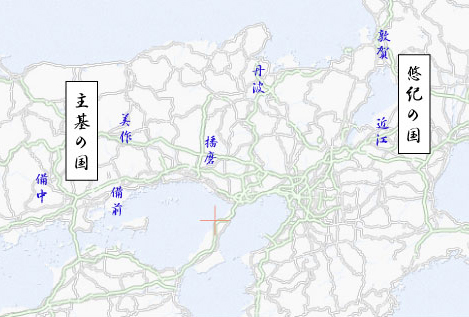

諸手船神事は、大国主命が国譲りの際に美保関の事代主命に諸手船で使者を送ったとの故事にちなみ、毎年12月3日に行なわれる。 まず、「悠紀・主基」の語源について「行き、過ぎ」つまり朝廷にとっての「未来の国、過去の国」ではないかとされている。そして確実な文献に残るのは天武紀からなのだそうだが、醍醐天皇から特定の国に限られているという。(現在は京都より悠紀は東、主基は西の県から選ばれている。)その国とは「悠紀」は近江、「主基」は備中か丹波に決まっていたのだ。また、そのすぐ前まではそれに加えて「備前」「美作」「播磨」を順繰りにまわっている。先生のご意見の趣旨は吉備国は播磨までがその領域に含まれていて、吉備津神社がそれを表しているというお話であった。

まず、「悠紀・主基」の語源について「行き、過ぎ」つまり朝廷にとっての「未来の国、過去の国」ではないかとされている。そして確実な文献に残るのは天武紀からなのだそうだが、醍醐天皇から特定の国に限られているという。(現在は京都より悠紀は東、主基は西の県から選ばれている。)その国とは「悠紀」は近江、「主基」は備中か丹波に決まっていたのだ。また、そのすぐ前まではそれに加えて「備前」「美作」「播磨」を順繰りにまわっている。先生のご意見の趣旨は吉備国は播磨までがその領域に含まれていて、吉備津神社がそれを表しているというお話であった。 なんとこれで「かや」と読む。伽耶(かや)または伽耶諸国(かやしょこく)は、3世紀から6世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南部において、洛東江流域を中心として散在していた小国家群を指す。新羅においては伽耶・加耶という表記が用いられ、中国・日本(倭)においては加羅又は任那とも表記された。つまり「かや」の人が住んでいた町である、ここに古代弥生時代の墳墓をはじめその後の古墳群を公園化した

なんとこれで「かや」と読む。伽耶(かや)または伽耶諸国(かやしょこく)は、3世紀から6世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南部において、洛東江流域を中心として散在していた小国家群を指す。新羅においては伽耶・加耶という表記が用いられ、中国・日本(倭)においては加羅又は任那とも表記された。つまり「かや」の人が住んでいた町である、ここに古代弥生時代の墳墓をはじめその後の古墳群を公園化した 弥生時代中期後半(紀元前1世紀)に築かれた墳墓で墳丘は長方形、長辺約32m、短辺はそれぞれ17mと22m、高さは約2.7m。墳丘の裾に平たい石が貼り付けたこの地方独特の墓制で、方形貼石墓(ほうけいはりいしぼ)と呼ばれている。この墳墓は、同時期では吉野ケ里遺跡(佐賀県)の墳墓に次いで全国で2番目に大きい。つまり弥生中期の王の墓というわけだ。

弥生時代中期後半(紀元前1世紀)に築かれた墳墓で墳丘は長方形、長辺約32m、短辺はそれぞれ17mと22m、高さは約2.7m。墳丘の裾に平たい石が貼り付けたこの地方独特の墓制で、方形貼石墓(ほうけいはりいしぼ)と呼ばれている。この墳墓は、同時期では吉野ケ里遺跡(佐賀県)の墳墓に次いで全国で2番目に大きい。つまり弥生中期の王の墓というわけだ。 そんな訳で「天の日矛」ゆかりの地を訪ねてみることにした。

そんな訳で「天の日矛」ゆかりの地を訪ねてみることにした。 男が釈明をしてもヒボコは許さなかったので、男はいつも持ち歩いていた赤い玉を差し出して、ようやく許してもらえた。ヒボコがその玉を持ち帰って床に置くと、玉は美しい娘になった。ヒボコは娘を正妻とし、娘は毎日美味しい料理を出していた。しかし、ある日奢り高ぶったヒボコが妻を罵ったので、親の国に帰ると言って小舟に乗って難波の津の比売碁曾神社に逃げた。ヒボコは反省して、妻を追って日本へ来た。この妻の名は阿加流比売神(アカルヒメ)である。しかし、難波の海峡を支配する神が遮って妻の元へ行くことができなかったので、但馬国に上陸し、そこで現地の娘・前津見と結婚したとしている。」

男が釈明をしてもヒボコは許さなかったので、男はいつも持ち歩いていた赤い玉を差し出して、ようやく許してもらえた。ヒボコがその玉を持ち帰って床に置くと、玉は美しい娘になった。ヒボコは娘を正妻とし、娘は毎日美味しい料理を出していた。しかし、ある日奢り高ぶったヒボコが妻を罵ったので、親の国に帰ると言って小舟に乗って難波の津の比売碁曾神社に逃げた。ヒボコは反省して、妻を追って日本へ来た。この妻の名は阿加流比売神(アカルヒメ)である。しかし、難波の海峡を支配する神が遮って妻の元へ行くことができなかったので、但馬国に上陸し、そこで現地の娘・前津見と結婚したとしている。」

稲佐の浜は出雲大社のすぐ西にあり日本海が広がっている、そして言うまでもなくその先は朝鮮半島だ。大社の本殿の右奥に鎮座している大国主命はこの稲佐の浜の方(左)に向いている。そして記紀に伝わる「国譲り」の伝説の舞台になるのが此処だ。

稲佐の浜は出雲大社のすぐ西にあり日本海が広がっている、そして言うまでもなくその先は朝鮮半島だ。大社の本殿の右奥に鎮座している大国主命はこの稲佐の浜の方(左)に向いている。そして記紀に伝わる「国譲り」の伝説の舞台になるのが此処だ。 この「無血開城」のように語られる「国譲り」のエピソードに本当はどのような史実が隠されているのかが最も重要なところだと思う。

この「無血開城」のように語られる「国譲り」のエピソードに本当はどのような史実が隠されているのかが最も重要なところだと思う。