中蒜山 日留宮 を訪ねて 07-Nov.15

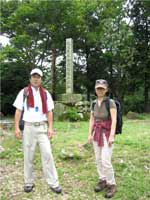

中蒜山は前回、前々回と縁がなかったが、今日やっと天候に恵まれた。田村誠一氏の書「燦然とかがやいていた古代」の中で、「天の真名井」に比定される「塩釜の冷泉」へ到着しロッジの店員さんに駐車をことわって(登山する人は申し出てって看板に!)登りはじめる。本日の目的の一つが5合目にある 日留宮 (左写真)なのだがVettyさんのページを参照してもらうとわかるとおり田村氏はこの5合目付近にアマテラスが宮殿を構えたと主張される。やっと到着、記念撮影をするも、大きな建物を建てるような平地はどこにも見当たらない。

気を取り直し出発、だがここから急登が続く、6合目、7合目とようようたどりつくと、右側に少し視界が開け、どうみても人の手がはいったとしか思えぬ階段状の平地を発見した。写真では判り難いが、そこだけ木の生えていない、草原(クサハラ)が高度6合目あたりに二段みえる。ここにちがいない。

この登山道から向かおうにも道などまったくない、きっと、下から道があったにちがいないと思う、くらい人工的な景色だ。田村氏もここには訪れておらず、地図の等高線をみて「このあたりと」とされていたが、まさしくそのあたりであろうか?少し高度が高いかもしれない。でも発掘隊を組織して取り組めばと思うとぞくぞくする。

その後、急登がつづくがそのほうが早く目的地につくような気がする。1時間40分ほどで蒜山縦走路に飛び出した。左へ10分たらずで中蒜山頂上に到着、前回は雨のなか雲におおわれて何もみえず記念撮影もそこそこ、逃げ込んだ避難小屋でもう1枚「濡れネズミの図」を撮った程度だったが今回は雲間から光がもれそそぐというすばらしい景観だ。これこそが2千数百年前の人々がみた高天原の姿かと思うと感慨深いものがある。

また最近知ったことだが現在の真庭市のなかでも八束、川上、新庄あたりを総称して「さんちゅう」(山中)と呼ぶ。

また最近知ったことだが現在の真庭市のなかでも八束、川上、新庄あたりを総称して「さんちゅう」(山中)と呼ぶ。

山頂の手前(西)に分岐があり北に尾根を辿ると左に下山道がある。スキーリフトの上部の脇を通って鞍部に下る(30分)。ここから階段が整備された道がつづくのだが、これがきつい!やっとのことで象山(笹ヶ峰)山頂に到着した。ここでお弁当をいただき景色を堪能、西正面に烏ヶ山、大山を楽しむがかすんですこし見難かった。

山頂の手前(西)に分岐があり北に尾根を辿ると左に下山道がある。スキーリフトの上部の脇を通って鞍部に下る(30分)。ここから階段が整備された道がつづくのだが、これがきつい!やっとのことで象山(笹ヶ峰)山頂に到着した。ここでお弁当をいただき景色を堪能、西正面に烏ヶ山、大山を楽しむがかすんですこし見難かった。