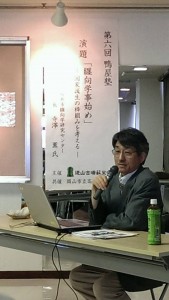

寺澤薫 氏 演題

「 纏向学 事始め」 寺澤薫 氏

2014/5/31 高松公民館

纏向学 というの は纏向遺跡 に集約された 研究 を狭い範囲の学問と 呼んで 進める というやや 新しい コンセプ トによるものである。 纏向学 研究センターは 桜井市 の中では独立した組織で人事的にも市長直属ということらしい。簡単に 寺澤薫 氏のお話をまとめると以下のような感じである。(おおきな 間違い があれば ご指摘 ください。)

といった 感じ ですが、 以下 は 私 の 感想 を述べてみます。

なんらかの 勢力 が 合従連衡 しながら 奈良 へ 東遷 したとする 点 では 共感 するが、 北部九州 の 中心 が 伊都国 でその 勢力 が 纏向 に 重要 な 影響 を 与えている という部分 はしっくりこない。 平原一号墳 の 副葬品 の 豊かさ や後への 連続性 が その主な 理由 だと思うが、 倭人伝 には 伊都国 は 近所 の 奴国 より かなり 小さい国 とされ 、 代々 王 がいたが、 女王国 に 統属 しているとしている。 また、 一大率 にいても

原文 の およその 意味 は 、「 女王国 より 北には 、 特別 に 一つの 大率 ( たいすい 、 だいそつ ) を置いて 諸国 を 監察 させており 、 諸国 は これ を 畏(おそ)れている。 大率 はいつも 伊都 国で 政務 を 執り、 それぞ れの 国 にとって 中国 の刺史 (しし) のような 役割 を 持っている。 王 が 京都 ( 洛陽 ) や 帯方郡 や 諸韓国 に 使者 を 派遣 したり、 帯方郡 が 倭国 へ 使者 を 遣わす ときは 、 いつも 津 ( しん ・ 水上 交通上 の 関 )で、 文書 や 賜与 された 物品 を 点検 して、 伝送 して 女王 のもとへ 到着 する時に、 間違い が ないようにする」ということ である。from wikipedia

と あるように 「 女王国 」 の 出先機関 としての 役目 を 果たしている。 つまり 纏向 への 勢力 東遷 に 主役 の 一員 を 果たした とは 想像 できないのだ。 現に その時代の 発掘物 に 九州勢力 が 東へ移動 した 形跡 はほぼない とされている。また、福岡ドーム付近の西新町遺跡からは相当数の吉備型甕が出土しており吉備からの影響もかなりあったことが窺われる。帥升が伊都国王であったとの説を完全否定できるものではないが、後々まで影響力を持てたかは疑わしいと思う。

また平原遺跡一号墓を当時の弥生時代の最高の王墓と評価しているが、時代が楯築よりも数十年早いと考えられているのだろうか?(録音を聞き直してみます) 被葬者が女性である可能性が高いとされており、その年代感も楯築とあまり変わらないのではと思ったりもするし、その副葬品の管玉と耳璫から判断すると、この墓は、3世紀のものとする説もある。ちなみに寺澤氏は楯築を古墳の原型と明言している。